事業活動のなかで発生する使用済みバッテリー。その処分には、次のような注意点があります。

- 放置すると、環境汚染や火災のリスクがある

- 法的には「産業廃棄物」として適正処理が義務付けられている

- 処理費用や業者選びを誤ると、思わぬ損失に

- マニフェスト制度など、書類管理も不可欠

この記事では、バッテリーの処分に必要な知識を一から整理。処理手順や費用相場、違反時のリスクまで、事業者として知っておきたい情報をわかりやすくまとめました。安全かつ確実な処分を進めるために、ぜひ参考にしてください。

事業所の使用済みバッテリー、どう処分する?

事業所から排出される使用済みバッテリーは、一般のごみとは異なり、特別な処分ルートと法的な対応が求められます。安全かつ適切に処分するための基本を解説します。

事業系バッテリーは「産業廃棄物」として扱う必要がある

事業所で使用したバッテリーは「産業廃棄物」に該当し、法律に則った処理が義務づけられています。

家庭から出る廃棄物とは異なり、事業活動に伴って発生するバッテリー(鉛バッテリーやリチウムイオン電池など)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により、産業廃棄物としての扱いが必要です。

処理には、許可を持つ収集運搬業者および処理業者を通じたルートが不可欠です。不適切な処分は法的リスクだけでなく、火災や環境汚染のリスクも伴うため、信頼できる業者の選定が非常に重要です。

自治体では回収不可

自治体の多くは、家庭系ごみに限定して回収を行っており、事業系ごみ、特にバッテリーのような有害物を含むものについては対応していません。

そのため、事業者は専門の産業廃棄物処理業者を通じた回収・運搬・処分が必要です。許可業者による運搬と、法令に基づいた適正処理を受けることで、トラブルを回避できます。

エーエムティーでは、成田市・旭市・匝瑳市など5市町の許可業者として、地域に根差した安心の対応を行っています。

不適切な処分が招くリスクと罰則

廃棄物処理法では、不法投棄や無許可業者への委託は重大な違反とされており、個人事業者であっても「5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」が科される可能性があります。

※参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | e-Gov 法令検索

また、バッテリーは発火・爆発などのリスクがあるため、不適切に保管・処理された場合、火災や周囲への損害にもつながります。こうしたリスクを回避するためにも、処理業者選定時は許可の有無やマニフェストの発行実績などを確認し、信頼できる業者に委託することが不可欠です。

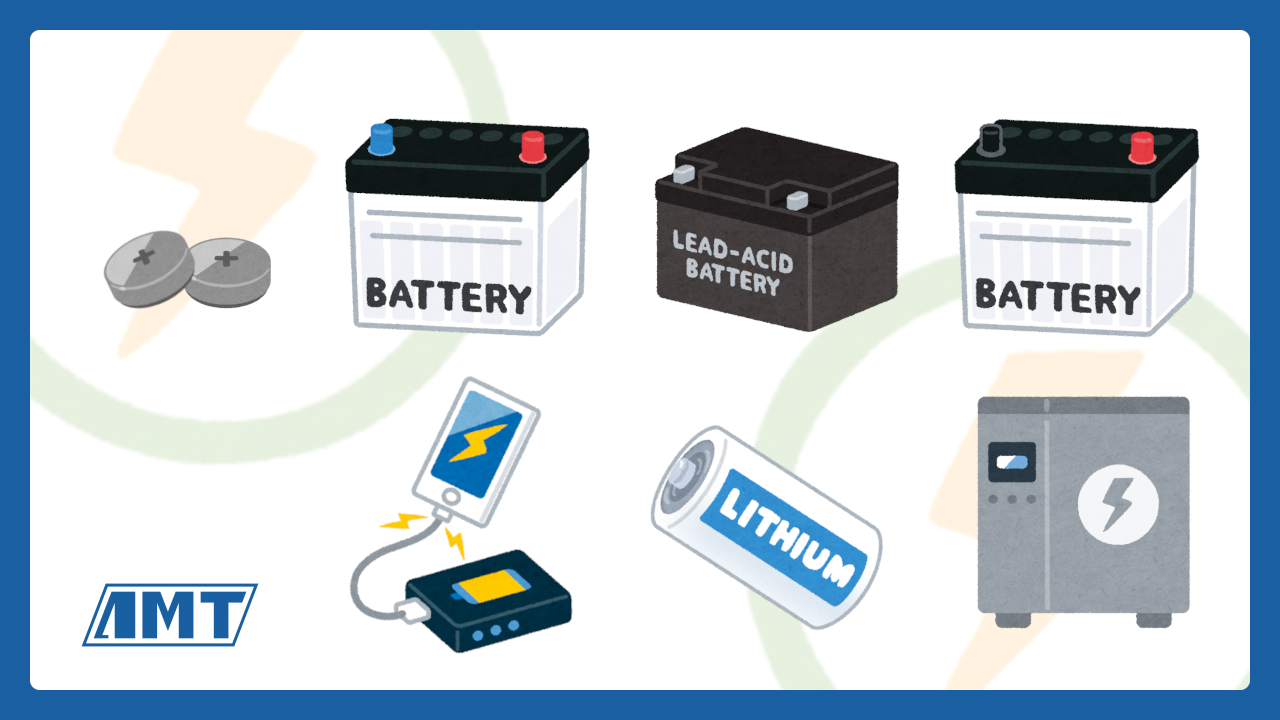

まずは確認!バッテリーの種類と産業廃棄物としての分類

バッテリーの種類によって処理方法や法的分類が異なります。誤った処理を防ぐためにも、使用済みバッテリーの種類と産業廃棄物としての位置づけを正確に把握することが重要です。

鉛バッテリー・リチウムイオン電池の違いとは

鉛バッテリーとリチウムイオン電池は、構造・用途・処理方法が大きく異なります。

- 鉛バッテリー

- 自動車や産業機器に多く使用され、重量がありリサイクル率が高い

- 金属資源として回収されやすいため、処理ルートが比較的整備されている

- リチウムイオン電池

- 軽量で高エネルギー密度を持ち、ノートパソコンや蓄電池に多用されている

- 発火性が高く取扱いには特に注意が必要

処理業者への情報提供や混載防止が必須であり、種類に応じた対応が求められます。

エーエムティーでは、こうした違いを踏まえた分類対応を行い、スムーズな回収体制を整えています。

※参考:

リチウムイオン電池を安全、快適にお使いいただくために | 一般社団法人 電池工業会

リチウムイオン電池使用製品のトリセツ ― 暖をとる製品にもリチウムイオン電池が使われています! ― | 消費者庁

産業廃棄物としての「特定有害廃棄物」とは

一部のバッテリーは「特定有害産業廃棄物」に該当し、より厳格な管理が必要です。

特に鉛、カドミウム、水銀など有害物質を含むバッテリーは、「特定有害産業廃棄物」として区分されることがあります。この分類に該当する場合、運搬には飛散・流出・発火の防止措置が義務づけられ、処理業者もそれに対応した設備と許可が必要です。

違反すると事業者責任が問われ、重い罰則が科されるリスクがあります。

誤った分類がトラブルの原因に

バッテリーの種類や有害性を誤って分類すると、法令違反や事故の原因になります。

例えば、リチウムイオン電池を一般的な乾電池と誤認して処理すると、発火事故を引き起こす可能性があり、実際にごみ収集車での火災が全国で多数発生しています。

また、有害物質を含むバッテリーを通常の産業廃棄物として扱った場合、違法処理として行政指導や処罰の対象になる可能性もあります。

当社では、バッテリーの種類と性質を確認の上、適切な分類を徹底しており、事業者様のリスク低減につながるサービスを提供しています。

知っておくべき関連法規:廃棄物処理法とリサイクル義務

使用済みバッテリーの処分には、法令に基づいた適正な対応が必要です。廃棄物処理法をはじめとする関連法規と、再資源化に関する義務を把握し、法令違反を防ぎましょう。

廃棄物処理法における事業者の責任

事業者は、排出した廃棄物の「最終処分」までの責任を負います。

- 産業廃棄物を、許可を持つ収集運搬業者・処分業者に委託し、適正に処理する

- マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、処理の流れを記録・確認する

不適正処理やマニフェスト不備は、事業者自身に行政処分や刑事罰が科されるリスクがあります。エーエムティーでは、こうした法的要件に対応し、マニフェスト制度にも対応した信頼性の高い処理を行っています。

バッテリーの再資源化義務とその対象

バッテリーの種類によっては、リサイクルが法律で義務づけられています。

使用済みバッテリーのうち、小形シール鉛蓄電池やニッケルカドミウム電池などは「特定品目」とされ、資源有効利用促進法により再資源化が義務づけられています。特に鉛バッテリーの回収率は高く、国内では安定した回収ルートが確立しています。

※参考:

鉛蓄電池について | 一般社団法人 電池工業会

資源有効利用促進法の概要 | 環境再生・資源循環 | 環境省

一方、リチウムイオン電池は再資源化の制度整備が進行中であり、事業者にはより高度な分別・委託管理が求められます。

※参考:不要のリチウムイオン電池 “市区町村が回収を”環境省が通知 | NHK | 環境省

違反時の行政指導や罰則内容

法律違反があった場合、行政指導や罰則が科される可能性があります。

廃棄物処理法では、違法な処理や委託に対して、改善命令・使用停止命令などの行政指導が行われ、それでも改善されない場合には刑事罰の対象となります。不法投棄や無許可業者への処理委託は、法人で3億円以下の罰金が科されることがあります。

また、社会的信用の失墜や契約停止など、企業運営への影響も大きく、法令順守の体制づくりが極めて重要です。

【種類別】バッテリーの処理方法と流れ

使用済みバッテリーは種類によって適正処理方法が異なります。それぞれの特性を理解し、適切な手順で処理することが法令順守と安全確保の鍵となります。

鉛バッテリーの適正処理方法

鉛バッテリーはリサイクルルートが整っており、専門業者による回収が必須です。

主に自動車やフォークリフトなどで使用される鉛バッテリーは、「特定有害産業廃棄物」に分類されることが多く、特定有害物質(鉛)を含むため、専用の保管・運搬・処分体制が必要です。鉛は再生可能な資源であるため、適正なリサイクルが求められます。

処分する際は、液漏れがないよう容器に入れ、処理業者に情報を伝達したうえで委託することが重要です。

リチウムイオン電池の安全な処分手順

リチウムイオン電池は発火リスクがあるため、特に慎重な取り扱いが求められます。

高エネルギー密度を持つリチウムイオン電池は、衝撃や過熱、過放電により発火・爆発するリスクがあり、処理時には絶縁処理(端子のテープ巻き)や不活性化処置が必要です。

実際、全国のごみ処理施設や収集車での火災の多くはリチウム電池が原因とされており、非常に危険です。リチウム電池を廃棄する場合、種類を正確に分類し、充放電状態を確認した上で、専門業者へ引き渡す必要があります。

※参考:【Q&A】で詳細解説 捨て方は?国の通知のポイントは?

(「不要のリチウムイオン電池 “市区町村が回収を”環境省が通知 | NHK | 環境省」(NHK NEWS WEB)より、2025年4月15日閲覧)

ニッケル水素電池やアルカリ電池の扱い方

ニッケル水素電池やアルカリ電池は、処理区分が異なるため注意が必要です。

- ニッケル水素電池

- リサイクル可能な金属を含んでいる

- 産業廃棄物に該当する場合は専門業者に委託する必要がある

- アルカリ電池

- 家庭ごみとして処理されることもある

- 事業所から排出される場合は産業廃棄物扱いとなる

どちらも混載を避け、種類ごとに分別し、適切な容器で保管・引き渡すことが求められます。電池の種類を明記した記録を残すことも安全管理の一環となります。

処理業者への引き渡しまでの流れ

使用済みバッテリーは、事前準備と確認事項を押さえた上で処理業者へ引き渡します。

- 種類確認

- 鉛、リチウム、ニッケルなどの電池種別を確認

- 保管準備

- 絶縁処理、漏液防止措置、ラベリング実施

- 業者選定

- 許可を持つ産廃処理業者を選定

- 委託契約

- 処理委託契約とマニフェスト発行

- 引き渡し

- 回収日を調整し、安全に引き渡し

混載・混合によるリスクと避けるべき行為

異なる種類のバッテリーを混載すると、重大な事故や法令違反につながります。

リチウムイオン電池と鉛バッテリーなど、特性の異なるバッテリーを一括で処理しようとすると、発火や化学反応のリスクが高まります。

また、処理業者側でも種類ごとに処理ラインが異なるため、混合された状態では受け入れを拒否されるケースもあります。混載による事故や違法処理は、排出事業者の責任として罰則の対象になります。

こうしたリスクを避けるため、種類別の保管と識別ラベルの貼付を徹底しましょう。

エーエムティーでは、お客様ごとのバッテリーの特性に応じた個別対応を行い、安心・安全な回収をサポートします。

処理にかかる費用は?目安と変動要因

バッテリーの処理にかかる費用は、種類や数量、運搬距離、委託条件などによって大きく異なります。適正価格で依頼するためには、費用の内訳と変動要因を事前に理解しておくことが重要です。

バッテリーの種類別・処理費用の相場

一般的な相場

処理費用はバッテリーの種類ごとに異なり、1kgあたり数十円〜数百円が一般的です。

- 鉛バッテリー

- 再資源化が進んでいるため、比較的処理コストが低い

- 処理業者によってはkg単価20〜50円程度で引き取られることが多い

- リチウムイオン電池

- 発火リスクや成分の多様性から処理難易度が高い

- kgあたり100円〜500円程度の処理費用がかかる傾向にある

ニッケル水素電池やアルカリ電池も同様に、分別やリサイクルの手間に応じて価格が変動します。

エーエムティーにおける取り扱い

- 鉛バッテリー

- マニフェストを発行する場合は、運搬費+300円/kg程度

- リチウムイオン電池

- グループ会社の株式会社信太商店と連携の上、対応

費用が変動する主な要因とは

処理費用は「バッテリーの状態・保管方法・運搬条件」によって大きく変動します。

以下のような要因が費用に影響します。

- バッテリーの種類(鉛、リチウム、ニッケルなど)

- 数量・重量(大量の場合は単価が下がることも)

- 状態(液漏れ・破損などがあると追加費用が発生)

- 保管方法(混載や絶縁処理が不十分な場合は手間がかかる)

- 運搬距離・地域(回収場所までの距離によって燃料・人件費が変動)

特にリチウムイオン電池のような危険物は、安全対策の有無により運搬コストが大きく異なります。

費用を抑えるためにできること

費用を抑えるには、バッテリーを種類別に整理し、安全な保管を徹底することが有効です。

- 種類別に分別しておく(混載を避け、処理の手間を削減)

- 端子をテープで絶縁処理する(安全対策により特別運搬を回避)

- 定期回収を活用する(スポット回収よりコストが安くなる場合がある)

- 重量をまとめて依頼する(数量が増えるほど単価交渉がしやすい)

- 見積もりを事前に取得する(条件に応じた適正価格を把握)

安全な保管方法と排出時の注意点

使用済みバッテリーは、保管や運搬の方法を誤ると火災や漏液といった事故につながります。排出前に必要な対策を理解し、適切な管理を行うことが安全確保の基本です。

発火・漏液を防ぐ保管の基本ルール

バッテリーの保管では、発火と液漏れを防ぐための環境管理と絶縁処理が必須です。

- 端子の絶縁処理(アルミホイルやビニールテープで端子を覆い、接触によるショートを防ぐ)

- 乾燥・常温の場所で保管(湿度や高温は劣化・発火の原因になる)

- 直射日光を避ける(温度上昇によって内部ガスが膨張し、破裂や発火につながる)

- 通気性の良い容器を使用(密閉容器ではなく、通気性のあるプラスチックケースなどを使用)

- 縦積みや重ね置きは避ける(破損や液漏れのリスクがあるため、平置きで管理)

これらの基本的な保管ルールを守ることで、事故のリスクを大幅に減らすことが可能です。

特にリチウムイオン電池などは、保管ミスが火災事故の原因になるケースが多いため、慎重な取り扱いが求められます。

保管時のラベリングと記録の重要性

バッテリーの種類や保管日などを記録し、ラベルを貼付しておくと管理しやすくなります。

使用済みバッテリーは、保管期間が長くなると種類や状態の把握が難しくなるため、次のような情報をラベルや記録簿に明記しておくことが望まれます。

- 種類(鉛、リチウム、ニッケル水素など)

- 排出元の部署や担当者名

- 保管開始日

- 端子処理や破損の有無

こうした記録があることで、後からの処分時に業者とのやり取りがスムーズになり、不要な確認や再作業を防ぐことができます。

また、処理業者がマニフェストを作成する際にも必要な情報となるため、保管時点での情報整理がトラブル防止に直結します。

運搬・排出時に気をつけるべきこと

バッテリーの排出時には、混載防止や安全対策を徹底した運搬が必要です。

- 種類別に分けて運搬容器に入れる

- 端子絶縁ができているか最終確認する

- 容器の破損や傾きがないように固定する

- 運搬中は積載物の転倒や衝撃を避ける

- 排出伝票やマニフェストの控えを保存する

また、破損や漏液のあるバッテリーは一般の収集ルートでは回収不可となる場合があるため、排出前に状態を確認し、必要であれば専門業者に相談を行うことが望まれます。適切な準備を行うことで、処理業者とのやり取りが円滑になり、引き渡しの際のトラブルを未然に防ぐことができます。

失敗しない!信頼できる処理業者の選び方

使用済みバッテリーを適切に処分するためには、信頼できる処理業者の選定が不可欠です。法令順守・安全性・対応力を見極め、安心して任せられる業者を選びましょう。

許可業者の確認方法と選定基準

バッテリーの処理は、産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ業者でなければ依頼できません。

- 産業廃棄物収集運搬業の許可証の有無(都道府県別に確認)

- 許可品目に「廃電池類」「廃酸」「廃アルカリ」などが含まれているか

- 処分先が明示されており、最終処分場や中間処理業者との関係が明確であるか

選定時に役立つサイト

産廃情報ネット

公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団が運営しています。

廃棄物処理業者の詳細な情報を検索・閲覧でき、処理業者の詳細情報を提供する「さんぱいくん」、許可情報を検索できるシステム、優良認定業者を検索できる「優良さんぱいナビ」を提供しています。また、廃棄物処理業者の取り消し情報も掲載しています。

契約前にチェックすべきポイント

トラブルを避けるためには、契約前に運搬・回収・料金体系などを丁寧に確認することが必要です。

- 料金体系(重量制か定額制か、最低料金の有無)

- 回収可能日・回収頻度(緊急対応の有無も確認)

- どの種類のバッテリーまで対応しているか

- マニフェスト交付の有無と運用体制

- やり取り方法(電話、メール、LINEなど)

- 個人事業主や小規模事業者への対応可否

契約書や同意書に記載される内容は、万一のトラブル時の証拠となるため、口頭ではなく必ず書面で残しておくことが望ましいです。

マニフェスト制度と業者への依頼フロー

産業廃棄物の処理では「マニフェスト制度」により、排出から最終処分までの流れを記録・管理する必要があります。

- 業者選定

- 許可業者かどうか、対応品目などを確認

- 見積もり取得

- 処理費・運搬費・その他の費用を事前に確認

- 契約締結

- 書面で委託契約を交わす

- マニフェスト交付

- 電子または紙で発行、記録を保存

- 回収依頼・引き渡し

- 日時を調整し、安全な引き渡しを行う

- 処理完了報告

- 処理後、マニフェストを通じて確認可能

- 処理後、マニフェストを通じて確認可能

マニフェスト制度を活用することで、不適正処理の防止と法令順守の証明が可能になります。バッテリーのような有害性を伴う廃棄物では特に重要な手続きです。

バッテリーの処理は、知識と法令対応を備えた業者へ

成田市・匝瑳市・旭市・富里市・多古町で、バッテリーの処理でお困りの際は、有限会社エーエムティーへぜひご相談ください。

リチウムイオン電池などの一部の品目は、グループ会社の株式会社信太商店と連携のうえ、対応いたします。