企業活動に欠かせない「ゴミ処理」ですが、その分別があいまいなままでは思わぬリスクを招くこともあります。特に「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の違いを正しく理解していないと、法的責任や処理費用の面で損をする可能性があります。

本記事では、これらの廃棄物を誰が、どのように出すかによって分類される仕組みを、一部図解を用いてわかりやすく解説します。廃棄物処理のルールを知ることで、企業としての信頼性を高め、法令違反のリスクも回避できます。

そのゴミ、正しく分別・処理できていますか?

廃棄物の分別と処理は、法律上の義務であり企業活動の信頼性を左右する要素です。正しい知識がないと、思わぬ法的リスクに発展することもあります。

廃棄物の分別が重要な理由

正確な分別は、法令遵守と環境保全の両立を実現する要です。

廃棄物の分別を誤ると、不適切な処理による環境汚染や火災事故、さらには行政指導や罰則の対象となることがあります。とくに産業廃棄物は、種類によって処理方法や委託業者の資格が異なり、誤分類はリスクの温床です。たとえば、オフィスから排出された紙くずでも、事業活動に伴うものは産業廃棄物に該当します。適切な分類と処理を行うことは、企業の社会的責任(CSR)にもつながります。

また、適切な分別はリサイクル効率を高め、処理コストの最適化にも繋がります。

間違った処理が引き起こすリスクとは

分別ミスや無許可業者への委託は、罰則や信用失墜を招きます。

例えば、東京都では不法投棄に対し最大3億円の罰金が科される可能性があり、実際に2022年には建設業者が不適切な処理により1億円を超える損害賠償を命じられた例があります。さらに、自治体からの指導により営業停止に追い込まれるケースも。正しい処理は、リスク回避だけでなく、企業の持続的な成長にも直結します。

法令遵守が企業に求められる背景

環境問題への関心と行政の監視強化が法令順守を求める背景です。

近年、地球温暖化やプラスチック汚染などの問題を背景に、政府は廃棄物処理法の運用を厳格化しています。さらに企業にはESG投資やSDGsといった社会的責任が強く求められるようになり、法令を遵守しつつ、環境配慮型の経営を行うことが重要視されています。行政だけでなく、取引先や消費者の目も厳しくなっており、法令違反は即座に信用を失うリスクがあります。

当社では、産業・一般の両廃棄物を扱える許可と実績があり、法令順守の支援体制も整っています(会社概要より)。事業者が安心して委託できる環境を提供しています。

廃棄物管理の基本的な流れ

廃棄物管理の基本的な流れは以下の通りです。

- 排出

- ゴミの種類・量・性質を把握し、法的分類を行う

- 保管

- 一時保管場所の確保とラベル表示の徹底

- 収集運搬

- 許可業者に委託(産業廃棄物はマニフェスト必須)

- 中間処理・再資源化

- 焼却・圧縮・破砕などの工程

- 最終処分

- 埋立てや再資源化による最終対応

特に産業廃棄物の場合、委託先には許可業者を選定し、契約書を締結、さらにマニフェスト(産業廃棄物管理票)で処理履歴を管理することが義務付けられています。全ての工程において、記録と証拠を残す体制が整っていなければ、監査時に対応できません。社員教育と定期点検もセットで行いましょう。

なお当社では、自社で缶類の選別施設を保有しており、1日3トン超の処理能力を有します。排出から再資源化まで、地域密着型でスムーズな対応が可能です。

実際によくある分別ミスの事例

分別ミスは、現場の知識不足と確認不足が原因で起こるケースが多いです。2023〜2024年の実例として、以下のような分別ミスが報告されています。

- プラスチック類の誤分類

- 産業廃棄物であるべき製造副産物の樹脂くずを一般ごみとして排出。

- オフィスごみの混合排出

- 紙類・ペットボトル・機密書類を混在させたまま排出。

- 清掃業務委託先の無許可業者使用

- 知らずに無許可業者に処理を任せていたケース。

こうしたミスは、教育不足や業者選定時の確認不足に起因します。当社では、事前の相談から適切な分別方法までしっかりサポートします。初めて委託する方でも安心して依頼できる体制です。

一番の違いは「誰が」「どのように」排出したか

廃棄物の分類は、排出者の立場や排出状況によって大きく異なります。見た目が同じゴミでも、発生源によって扱いが変わるため注意が必要です。

排出者の属性で分類が変わる

廃棄物は「誰が出したか」によって、産業廃棄物か一般廃棄物かが決まります。

家庭から出るゴミは「一般廃棄物」として自治体が処理しますが、企業や店舗など事業所から出るゴミは、その内容にかかわらず「事業系廃棄物」に分類されます。このうち、法律で定められた20種類のものが「産業廃棄物」となります。たとえば同じプラスチックでも、家庭から出れば一般廃棄物、製造業の加工過程で出たものは産業廃棄物です。

分類のポイント

- 家庭:おおむね一般廃棄物

- 事業所:内容に応じて「産業廃棄物」または「事業系一般廃棄物」

- 一般廃棄物でも事業所排出なら自己処理または許可業者委託が必要

当社は産業・一般の両方の許可を持つため、曖昧なケースでも適切に判断・処理が可能です。

個人と法人で異なる扱い

法人や個人事業主が出すゴミは、すべて「事業系廃棄物」として扱われます。

事業活動で発生する廃棄物は、たとえ中身が家庭ゴミに似ていても、「産業廃棄物」として扱われます。

飲食店や美容院など、比較的小規模な事業者でも、法人・個人事業主である限り、排出する廃棄物には事業責任が生じます。

注意すべきケース

- 自宅兼事務所の場合、家庭ゴミと事業ゴミの区分けが必要

- オフィス移転時の大量ゴミは産廃扱いとなることが多い

- 書類や名刺の廃棄も、業務に関連するものなら産業廃棄物

当社では、匝瑳市・旭市・富里市などの各自治体から一般廃棄物処理の許可も得ているため、事業者の規模に関わらず、法的に適切な処理方法をご提案できます。

廃棄物の性質による分類の考え方

ゴミの「種類」や「性質」も産業廃棄物かどうかの判断基準となります。

| 分類 | 品目の例 | 処理方法 |

|---|---|---|

| 可燃性 | 木くず、紙くず | 高温処理や焼却が必要 |

| 不燃性 | 金属くず、ガラス | 破砕や選別工程が必要 |

| 有害性 | 廃油、廃酸 | 特別管理産業廃棄物に分類される |

前述したように、エーエムティーでは缶類の選別施設を自社に保有しており、性質ごとに適正処理できる体制が整っています。

業種による産業廃棄物の扱い方の違い

業種ごとに発生する廃棄物の種類や処理義務が異なります。

建設業であれば「がれき類」、製造業なら「廃プラスチック類」、サービス業であれば「紙くず・汚泥」など、排出される産業廃棄物は業種ごとに異なります。

また、処理方法や収集運搬にも業種別の基準が設けられており、専門知識が必要です。当社は、創業25年を超える地域密着型の事業者として、多様な業種のニーズに対応した実績があります。現場調査から契約、マニフェスト対応までワンストップで対応可能です。

法律上の定義をしっかり確認しよう

産業廃棄物と一般廃棄物の違いは、廃棄物処理法(廃掃法)に明確に定義されています。分類や処理責任を正しく理解するには、まず法的な根拠を押さえることが不可欠です。

廃棄物処理法における定義

廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類され、その定義は法律に基づきます。

廃棄物処理法(正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、「廃棄物」を不要になった固形または液状のものと定め、次のように分類しています。

| 区分 | 法律上の定義 | 排出元 | 代表例 |

|---|---|---|---|

| 一般廃棄物 | 産業廃棄物以外のすべて | 主に家庭 | 生ごみ、紙くず、布類など |

| 事業系一般廃棄物 | 産廃に該当しない事業活動の廃棄物 | 事業所 | オフィス紙くず、弁当容器など |

| 産業廃棄物 | 法律で定められた20種類 | 事業活動 | 廃プラスチック、金属くず、廃油など |

| 特別管理産廃 | 毒性・感染性等がある産廃 | 医療機関、製造業など | 感染性廃棄物、廃酸、廃アルカリなど |

この分類をもとに、処理責任や契約方法が異なるため、企業は自社の廃棄物がどれに該当するのかを明確にする必要があります。

「事業活動に伴う廃棄物」とは何か

事業活動から生じた廃棄物は、その性質にかかわらず「事業系廃棄物」に分類されます。

たとえば、飲食店の厨房から出る紙ごみや割りばし、事務所のプリント用紙などは一見すると「一般ごみ」に見えますが、いずれも事業活動に伴う廃棄物です。たとえ少量でも、「業務の一環」で発生した以上、一般ごみとして出すことは違法になります。

当社では、こうした事業活動由来の廃棄物を、365日年中無休で回収できる体制を整えており、店舗や小規模事業者でも安心して依頼いただけます。

法律に基づく廃棄物分類のルール

廃棄物の分類ルールは、廃棄物処理法第2条と施行令第2条に具体的に規定されています。

産業廃棄物の種類は以下の20種類で定められており、事業者はこのいずれかに該当するかを確認しなければなりません。

主な産業廃棄物の20種

- 燃え殻

- 汚泥

- 廃油

- 廃酸

- 廃アルカリ

- 廃プラスチック類

- 金属くず

- ガラスくず・陶磁器くず

- がれき類

- 木くず(建設業などから発生したもの)

これらのうち、「毒性」「引火性」など危険性のあるものは「特別管理産業廃棄物」に分類され、別途、厳格な処理基準が課されます。

違反時の法的リスクと罰則

誤った分類・処理は、行政指導だけでなく、刑事罰・損害賠償につながります。

2024年現在、廃棄物処理法に違反した場合、以下のような罰則が定められています。

| 違反内容 | 主な罰則内容 |

|---|---|

| 無許可業者への委託 | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金 |

| 不法投棄 | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金 |

| マニフェスト未交付・虚偽記載 | 6か月以下の懲役または50万円以下の罰金 |

| 特別管理産廃の違法処理 | 5年以下の懲役または3,000万円以下の罰金 |

特に無許可業者への委託は重く、企業イメージにも大きな悪影響を及ぼします。当社では、処理の透明性確保のため、都度計量による明朗会計を実施しており、信頼性あるサービス提供を行っています。

具体的な種類と品目例:これはどっち?

見た目が同じでも、排出源や性質によって分類が異なる廃棄物。ここでは、具体的な品目ごとの分類や判断に迷いやすいケースを解説します。

よくある産業廃棄物の具体例

産業廃棄物には法律で定められた20種類があります。以下のような品目は、事業活動に伴い排出された時点で「産業廃棄物」となります。

| 廃棄物の種類 | 具体例 | よく出る業種 |

|---|---|---|

| 廃プラスチック類 | 包装材、ビニール袋、パレットなど | 製造業、小売業、物流業 |

| 金属くず | 金属加工くず、アルミ片 | 金属加工業、製造業 |

| 汚泥 | 排水処理装置の沈殿物、工場の清掃残渣 | 化学工場、食品工場 |

| 廃油 | 使用済みエンジンオイル、潤滑油 | 自動車整備、機械修理業 |

| がれき類 | コンクリート破片、瓦、レンガなど | 建設業 |

これらはすべて、産業廃棄物として適切な処理が必要です。

一般廃棄物として扱われるケース

事業活動に関連していない場合や、法令で産業廃棄物に該当しない場合は「一般廃棄物」として分類されます。

一般廃棄物として扱われる代表例

- 家庭で出る生ごみ、紙くず

- 事業活動と無関係な不用品(例:家庭の引越しごみ)

- 事業所の観葉植物、弁当の食べ残し(自治体による扱いあり)

ただし、個人が飲食店などを営んでいる場合は、同じ品目でも産業廃棄物になるため注意が必要です。当社は成田市、旭市、匝瑳市など5市町の許可業者であるため、地域の一般廃棄物にも対応でき、法人・個人問わず柔軟なサービスを提供しています。

分類に迷いやすい代表的な品目

以下は、現場で分類ミスが多発しやすい品目です。

| 品目 | 判断のポイント | 備考 |

|---|---|---|

| 紙くず | 建設業等では「産業廃棄物」、オフィスからのものは「事業系一般」 | 発生源による |

| ペットボトル | 清掃業者が収集するなら「産廃」、家庭から出れば「一般ごみ」 | リサイクルルートに乗せるなら別途対応 |

| 段ボール | 家庭→「一般」、商業施設→「事業系一般」 | 量が多いと業者処理対象 |

| 食用油 | 飲食店→「産業廃棄物」、家庭→「一般廃棄物」 | リサイクルする場合も「産廃」扱いが原則 |

分類ミスを防ぐには、事前の相談が有効です。当社ではLINEやメールで手軽に相談でき、現場での状況をヒアリングしながら適切に分類・対応します。

判断が難しいグレーゾーンの扱い

不明確な場合は、排出目的や状況、業種で判断します。

たとえば、イベント後の大量ゴミや、施設解体に伴う粗大ごみなどは、性質的には一般ごみでも、「事業系活動」として見なされ産業廃棄物に分類されるケースがあります。

判断に迷ったときの対応

- 自治体または許可業者に事前確認する

- 契約前に「廃棄物の種類」を明記した委託契約書を作成

- 処理費用やマニフェストの要否を確認する

業界別によくある廃棄物の分類事例

業界ごとに典型的な分類ミスがあります。以下は2023年の自治体報告書に基づいた実例です。

| 業種 | 品目 | 備考 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 飲食業 | 廃食用油、生ごみ | 産業廃棄物 | 一般ごみと混合すると収集拒否の可能性 |

| 建設業 | がれき類、石膏ボード | 産業廃棄物 | 収集運搬・中間処理にも許可が必要 |

| 医療業 | 感染性廃棄物、注射針 | 特別管理産業廃棄物 | 専用容器と業者への委託が必要 |

| 小売業 | 廃プラスチック、段ボール | 事業系一般廃棄物または産業廃棄物 | 内容と排出量によって処理が変わる |

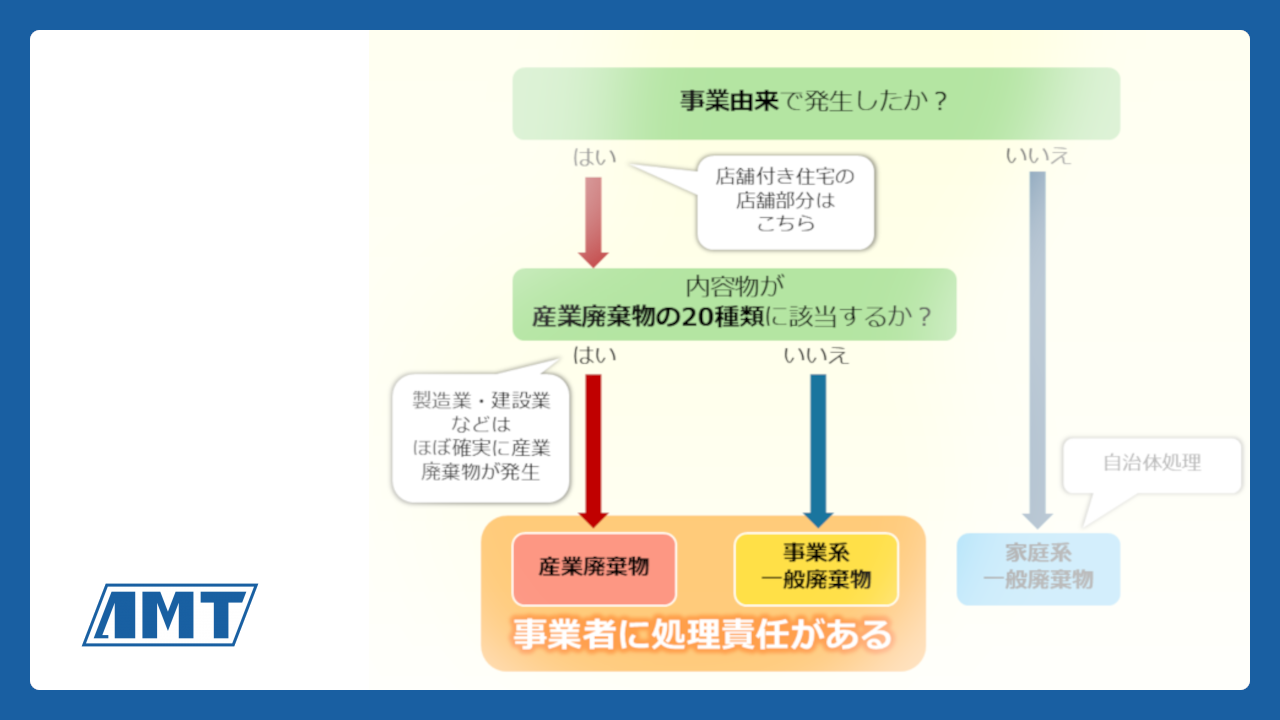

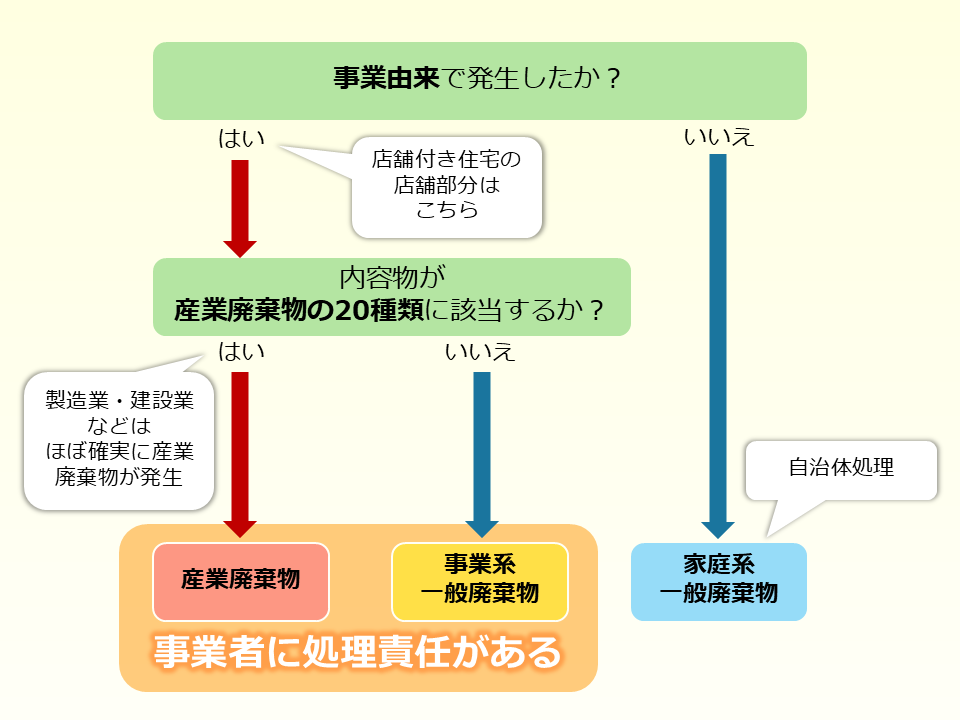

【実践編】あなたの会社のゴミはどっち?簡単判断フローチャート

排出元や内容物などから簡単に分類の目安がわかるフローチャートで、ゴミの扱いを明確にします。判断に迷ったらチェックしましょう。

※産業廃棄物の20種類の例はこちら

処理区分に迷った場合は、事前に自治体と相談した履歴を残すことが重要です。自治体によっては独自のガイドラインを設けている場合もあります。

産業廃棄物は、都道府県の許可を持つ処理業者への委託が必要です。契約内容を確認し、マニフェストの有無も合わせてチェックしましょう。

誰が責任を負う?大きく異なる処理責任の所在

廃棄物の分類だけでなく、「誰が責任を持つのか」も法律で明確に定められています。

産業廃棄物における排出事業者責任

排出事業者は、委託した産業廃棄物が最終処分まで適正に行われることを確認する「委託責任」を負います。許可業者への委託も免責とはならず、不適正処理が判明した場合、排出者も責任を問われる可能性があります。適正な業者選定と処理状況の確認が重要です。

一般廃棄物における市町村の責任

一般廃棄物は、基本的に市町村が収集・処理責任を負います。

ただし事業者の排出する一般廃棄物は、自治体の許可を得た民間業者が処理を行うことも可能です。当社は5市町の許可を持つため、地域に応じた法令順守の処理が可能です。

委託先が適切かを見極めるポイント

以下の点を確認し、信頼できる処理業者を選びましょう。

- 許可証の有効期限と内容

- 処理可能な品目(許可の範囲)

- マニフェストの対応可否

- 処理施設の見学可否・実績

契約書とマニフェストの重要性

書面による委託契約書とマニフェストは、法的なトラブルから企業を守る証拠です。

近年、廃棄物処理に関する監査の重要性が増しており、「契約書が存在しない」事例で複数の指導・是正命令が発生しています。

処理責任を明確にする社内体制づくり

社内に廃棄物管理の担当者を明確に定めることで、リスクを最小化できます。

定期的に廃棄物管理のマニュアルを見直し、以下のような社内体制を整備しましょう。

- 廃棄物管理責任者の任命

- 教育訓練の実施

- 廃棄記録の保存とレビュー

処理方法と委託先の違いを知っておく

処理責任だけでなく、実際の「処理方法」や「処理業者」も区分によって異なります。

産業廃棄物処理業者の選び方

都道府県の許可を得ている処理業者を選ぶことが必須です。

当社は、25年以上の実績と5市町の許可を持つ信頼ある業者です。地域密着型で、訪問・戸別回収にも対応。個別ニーズに柔軟に応えております。

一般廃棄物は原則市町村が処理

家庭ごみは各市町村が回収し処理しますが、事業系の一般廃棄物は市町村の処理対象外となる場合が多く、指定業者との契約が必要です。当社は、市町村指定の許可業者として、地元自治体との連携に強みがあります。

委託時に確認すべきポイント

以下の点を委託前に必ず確認しましょう。

- 処理業者の許可内容と対象地域

- 処理料金と費用の明確化

- マニフェスト発行可否

- 契約書の記載内容と期限

リサイクル可能な廃棄物の取り扱い

資源循環の観点から、リサイクルできる廃棄物は分別が推奨されます。

当社は再生資源リサイクルを事業の柱とし、自社施設での缶類選別処理にも対応。リサイクル可能な品目は徹底的に資源化し、持続可能な廃棄物処理をサポートしています。

混同はNG!知っておくべき注意点と罰則

分類ミスは重大な法令違反に発展します。特に「意図的な誤分類」は重罰の対象です。

誤分類による罰則とペナルティ

誤分類によって無許可処理となると、以下の罰則が科されます。

- 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金

- 法人の場合は3億円以下の罰金

当社では事前に廃棄物の内容をチェックし、誤分類を防ぐ体制を整えています。

実際の違反事例に学ぶ注意点

- 誤分類によりマニフェスト未交付 → 廃掃法違反

- 無許可業者へ委託 → 処分命令

- 記録不備 → 処理責任の所在が不明に

記録管理と社員教育の重要性

廃棄物の処理には記録が必須です。社員にも定期的な研修を行い、意識向上を図ることで違反リスクを減らしましょう。

まとめ:廃棄物の正しい分類・処理は企業の信頼にも繋がる

廃棄物の適切な管理は、コンプライアンス遵守に加え、企業の社会的信用の向上に直結します。

適切な処理が企業評価に与える影響

廃棄物処理の適正さは、取引先や社会からの評価に直結します。

違反があれば契約解除、逆に適正処理は環境配慮型企業としてブランド価値向上にもつながります。

コンプライアンスとCSRの観点から

法令遵守はもちろん、環境配慮・地域貢献といったCSR活動の一環として廃棄物管理が重要です。ESG経営を重視する企業ほど、この分野への取り組みが強化されています。

社内チェック体制の見直しポイント

- 廃棄物管理マニュアルの整備

- 定期的な処理フローの点検

- 管理責任者・実施担当の明確化

- 教育・訓練の実施と記録保存

当社は、初めての企業様にも分かりやすく説明し、継続的なフォローで安心を提供しています。

廃棄物のことでお悩みなら、エーエムティーへご相談ください

365日対応、成田市、匝瑳市、旭市、富里市、多古町での許可保有、確かな実績と柔軟な対応力で、企業の廃棄物管理を力強くサポートいたします。